Глубокоуважаемый Ахметжан Смагулович!

Прошу покорнейше простить, ежели за строками моего послания назойливо услышится вами мое волжское “оканье”, но вы скоро пообвыкнете и обращать особого внимания не будете.

Не имея чести сосуществовать с вами в одном временном отрезке, осмелился-таки обратиться к вам лично.

Тут, однако, наличествует потребность объясниться поосновательнее, поскольку, по здравому размышлению, останки мои, испепелённые огнем адской печи крематория, давно уж покоятся в отдельном отсеке кремлёвской стены и ни к какому общению решительно не расположены.

Стало быть, обращаюсь к вам, как говаривали древние толкователи, прямо из бездны небытия, где никак ещё не успокоится мой отягощенный грехами дух.

Вы простите, что я так размашисто и обстоятельно обращаюсь к вам, но мне, право, ужасно хорошо и весело, и очень я вас люблю, видите ли, хотя и не ведаю, видит Бог, за что.

Много лет стоял я сущим истуканом в городском культурном парке имени меня. И дождик меня мочил, и град побивал, и морозы корёжили бетонную плоть мою, и голуби мне на голову непокрытую помёт свой слали, но я терпеливо сносил все. Было мне от этого и смешно, и горько. Ибо поделом.

И вот пришло времечко, и я говорю о себе — не кому-нибудь, а тому, кого я истинно люблю, видит Бог. Хотя и не ведаю, за что. Но догадываюсь и осмелюсь с вами этою догадкою поделиться.

Вот вам какой годок нынче изволил постучаться? Шестьдесят пятый. А моё бытиё в земной жизни уместилось в шестьдесят восемь лет. Скоро уж меня догоните, почтеннейший… Дни наши не нами сочтены, однако ваши пусть продлятся безмерно.

Вы, досточтимый Ахметжан Смагулович, изволили недавно повеление отдать челяди своей — обновить мой облик, привести его в соответствие с новыми веяниями. А то, дескать, неудобно перед заморскими гостями-то. ЭКСПО на носу. Приедут шумною толпой, войдут в парк имени меня, а там я. В обтрёпанном пыльнике. Страм один. Я-то сам к боярским одеждам равнодушен, знаете ли. Больше ко всяким хламидам привычен, всё-таки пролетарский писатель.

Челядь ваша в административном восторге истолковала ваш приказ чрезмерно расширительно. Взяли и сковырнули меня с постамента. Сбросили с парохода современности, так сказать. Люди холопского звания, как сказано давно и не нами, сущие псы иногда. Совлекли с возвышения оземь и приволокли сюда, в парк имени какого-то Фэмели. Не имел удовольствия быть знакомым с этим господином. Иные времена, иные имена.

Я здесь уже около недели. Встречен был ужасно лестно. Именно — ужасно. Ибо перемещение моего железобетонного двойника породило в миру как толки, так и кривотолки, да и ропоту утробного немало. В кругах либеральной интеллигенции углядели было даже в этом важный политический символ, и возопили было даже о злонравии властей и совсем уж было приготовились вознести над толпой хоругвь с призывом “Руки прочь от нашего всё!”

Да я-то цену себе знаю. Знаю, что я — на безрыбье рак, на безлюдье — Фома.

Однако же справедливости прошу, Ахметжан Смагулович!

Не я своими истуканами всю страну заставил-то.

Не я свой родной Нижний Новгород в Горькие произвел.

И Тверскую в Москве под меня, окаянного, уложили, черти драповые, а к чему?

Как будто заклятье на меня наложил хозяин магазина модной обуви, где отроком я служил на побегушках – мальчик должен стоять при двери как статуй!

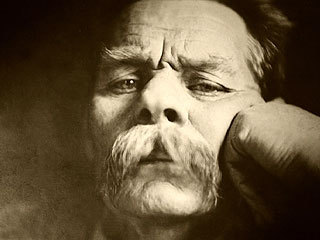

И театрам имечко моё давали, и колхозам, и школам – куда ни кинь взгляд, всюду моя скорбно-усатая образина. И уж непременно все парки культуры и отдыха – имени меня. Вследствие этого стало мне ужасно тошно, и я весьма каюсь, что дал повод к такому языческому использованию моего книжного прозвища в посмертье моём.

Будучи Лексеем Пешковым в той, раньшей стране, изрядно я пешком походил, изрядно. Хождение моё по России было вызвано не стремлением ко бродяжничеству, а желанием видеть, где я живу и что за народ вокруг. Ходил и сокрушался дикостью отечественных нравов…

А вот в вашей стороне не довелось. Лишь нынче-то и посетил ваши края. Истуканом, чучелом своим.

Очень мне жаль стало здешних людей — такие они несчастные, одинокие, неприкаянные, и душу им поела ржа зависти и алчности – как и во всех иных краях. Везде довольно свинцовых мерзостей жизни — беда!

Но вот тут скажу вам, славный вы мой и замечательный человечище, самые заветные слова.

Вот какое дело. Никто ещё, нигде и никогда не додумался сделать мне такого поистине царского подарка — низвергнуть бетонный мой статуй в самый что ни на есть день моего рождения.

Тронут вашим вниманием и осведомленностью истинно мудрого правителя. Вы мой спаситель, мой могучий избавитель! Только ваша прозорливость углядела в этом низвержении спасительное для меня покаяние и очищение. Изволите знать и помнить, стало быть, что явился Пешков на свет именно 28 дня марта 1868 года.

Премного вам благодарен и чувствительнейше тронут, ибо уловил я в жесте вашем сановном намек на грозное предупреждение древнейших человеческих мыслителей: Сик Транзит Глория Мунди!

Так проходит земная слава. Суетная слава, никчёмная, погремушечная.

Вот этим подарком вы от неё решительно меня избавили. Литератору надлежит выситься по смерти в слове своём. А правителю в делах своих.

Сковырнули моего болвана – вот и спасибо на том. А новых не ставьте.

С душевной благодарностью за подарок, ваш низвергнутый, но не забытый

Алексей Максимов Пешков, нижегородский мещанин, русский литератор.

***

© ZONAkz, 2015г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.