|

|

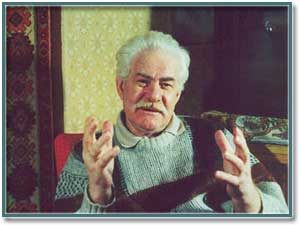

Владлен БЕРДЕННИКОВ |

…Уходят наши старики-интеллектуалы. Уносят вместе с собой в иные миры крупицы былой, отшумевшей-отгремевшей, ныне старательно забываемой и вымарываемой в памяти потомков, эпохи. Вот и ещё одно нелёгкое прощание: с писателем и философом, публицистом и журналистом, извечным полемистом и жизнелюбом – Владленом Константиновичем Берденниковым.

И, поскольку, в современные супер-элитные биографические издания сведения об этом человеке, по понятным причинам, не попали, приведу их из других, ныне подзабытых источников. Вот скупые данные о нём, взятые мной из справочника “Писатели Казахстана” за 1982 год:

“…родился в 1935 году в городе Горьком. Трудовая деятельность началась с 1952 года. Был рабочим маркшейдерского бюро, плитовым на шахте №1 в городе Караганде. Окончил Карагандинский педагогический институт.

Первые стихи В. Берденникова опубликованы в газете “Социалистическая Караганда” в 1952 году. 17 лет отдал журналистской работе. Был корреспондентом газет, радио, телевидения. С 1969 года работал в отделе прозы журнала “Простор”.

Автор повестей “Время к вечеру”, “Татарников”, “Место под солнцем”, романа “Тёплая земля”.

В переводах В. Берденникова с казахского вышли повести В.Гумерова “Любит-не любит” и “Каламкас”, Д.Исабекова “Полынь-трава”, “Молчун”, “Гаухар-тас”, роман А.Джаксыбаева “Поединок”.

Что ж, пожалуй, и достаточно. Потому как ниже, хочу привести, опубликованные некоторое время назад, материалы – как о нём и о его творчестве, так и публикацию фрагмента рассказа Владлена Константиновича “Паралич сердца”.

…Только добавлю напоследок: Прощайте, Маэстро! Все мы Вас очень любили.

Аркадий АРЦИШЕВСКИЙ

***

Владлен был моим другом. Мне больно сознавать, что его уже нет. Этот человек научил меня многому… Прощай, Владлен!

Юрий Мизинов

***

Владлен Берденников: “Свидетельствую!..”

Исполнилось 70 лет замечательному казахстанскому писателю, публицисту и философу Владлену Берденникову. Его нелёгкая жизнь, полная вдохновенных творческих исканий и открытий, началась в Караганде, городе шахтёров и политических ссыльных. В этой среде он, тоже сын репрессированного коммуниста, осознал своё гражданское и литературное призвание. “Не могу молчать!” — вот, пожалуй, главный его девиз, которому следовал он неукоснительно — как долгу чести и совести.

Семнадцати лет, в прямом смысле боевой журналистской работы в газете, на радио и телевидении — стали его жизненной и профессиональной школой. Никто иной, как Иван Петрович Шухов, писатель, вышедший из “шинели” Горького, принял Берденникова в журнал “Простор”, имевший тогда, после “оттепели”, общесоюзную известность. Принял на испытательный срок, и не ошибся. В течение 70-80 годов казахстанский читатель получил остросоциальные, глубоко-психологичные повести Берденникова “Время к вечеру”, “Татарников”, “Место под солнцем”, “Свидетельствую… Повесть о заложниках и узниках Карлага”, “Газеты за шкафом”, романы “Тёплая земля” и “Время детских вопросов”. Писатель как-то признался, что ему повезло: он достаточно рано, ещё “детским, остро чувствующим сердцем, понял, что концы с концами не сходятся”. Что десталинизация — это тяжёлый, медлительный процесс, потому “и впредь придётся делать горькие пилюли от болезни, которая продолжает гнездиться в организме, и очищаться от греха, застлавшего теменью наши души…”.

Так совершился переход к публицистике, а затем к религиозно-философскому осмыслению нашего прошлого и бездуховного, “тварного” настоящего. “Золотой телец” сиюминутной наживы и удобств цивилизации воссиял на обломках советского тоталитаризма.

Много горького и сокровенного открылось нам в недогматической христианской историософии и онтологии Берденникова. В “критическое десятилетие” почти всеобщего писательского молчания и растерянности время от времени (в основном за свой счёт) появлялись такие его книги-откровения и книги-инвективы, как “Конец века” (1997), “Тайны русского духа” (1999), “Третий человек” (2000), “Евангелие от Иоанна” (2004). Пафос этих незаурядных эврестичных книг заключается в том, что “болящий дух” врачуют уже не столько песнопения, как у Боратынского, сколько, по Берденникову — очистительное, бескомпромиссное духосознание…

В новом рассказе писателя “Паралич сердца” читатель несомненно ощутит эту “пламенную страсть” автора. Публикуя финал рассказа, редакция сердечно поздравляет Владлена Константиновича с юбилеем мудрости и желает самого доброго физического и творческого здоровья!

Виктор БАДИКОВ, Адольф АРЦИШЕВСКИЙ, Central Asia Monitor”, 20005 год.

***

Владлен Берденников

ПАРАЛИЧ СЕРДЦА

(Фрагмент из рассказа)

Кажется, это было в четверг — ударил неожиданный слепой ливень. Родион Иванович едва успел укрыться в подъезде. Капли были крупными, частыми, лупили по земле и асфальту с причмоком, потом хлынуло стеной, и уже через минуту по дворам побежали ручьи, разлились лужи. Но не это восхитило Родиона Ивановича; его восхитило, как с первыми каплями из подъездов посыпали, точно стояли настороже, мальчишки и девчонки, как они заплясали в лужах, купаясь в небесном водопаде и солнечных лучах, как, вереща, скакали, наряду со скачущими из луж к сияющему небу сильными каплями. Что-то невероятное было во всеобщей веселой пляске, что-то такое, что перехватывало от восторга горло. Родион Иванович чувствовал, что его подмывает кинуться в неудержимей радостный праздник устроенный шаманящим небом и ребятишками. Сорваться бы сейчас с места и запрыгать, вопя, как они. Он и сам не знал, как удержался от зовущего порыва, но точно знал: нашел то, чего ему так давно не хватало. Теперь он понял, что делать: завтра же купит мольберт, краски и кисти, завтра же начнет рисовать, благо навык приобретен еще в детстве, в изостудии, куда он ходил несколько лет подряд и даже подавал надежды. Если бы не тяга к журналистике, явившаяся к нему вместе с первыми стихами, возможно, он так и сроднился бы с палитрой и пленером. Стихи он забросил, кажется, после второго курса, а в журналистику втянулся уже на практике и полюбил ее за действенность.

Обзаведясь всем необходимым, он вернулся домой и, в нетерпении найдя довольно большой лист плотного картона от какого-то ящика, пристроил его на мольберте и принялся писать: очень хотелось поскорее запечатлеть виденное вчера, но главное — передать свои ощущения от этого виденного.

Зрительная память у Родиона Ивановича была отменной, он даже про себя гордился этим. Не глядя в зеркало, мог быстрыми штрихами нарисовать свой портрет, только делал это редко — не нравилась ему собственная физиономия, да и весь он себе мало нравился: постоянно находил какие-то нелепицы в лице и фигуре и втайне завидовал красивым людям. Зато любил по памяти изображать коллег, которые тоже ему не очень нравились. А потому рисовал их, как ему казалось, с юмором, которого почему-то никто не улавливал. Все хвалили рисунки за сходство, и Родион Иванович с раздражением думал: разве в сходстве дело!

Но сегодня он писал именно сходство. Сходство сияющего неба с сияющим небом, шального дождя с шальным дождем, обезумевших от счастья ребятишек с безумно прыгающими ребятишками, своих сегодняшних мыслей и чувств со своими вчерашними мыслями и чувствами. Надо было абсолютно точно передать ту сбивающую с ног радость, которая до помутнения сознания закружила его во вчерашнем дворе, то ощущение волшебного подъёма, которое он испытал, ту молодую силу, которая налила каждый мускул его тела. Он не знал, как можно все это передать картону, но знал — можно! Доверился руке и внутреннему оку — они сами сделают все, не мешай только. И вскоре картина начала получаться. Ожили слепящие блики в лужах, ожило гремящее небо, ожили вопли ребятишек, ожили молодые вязы в отдалении, которые трепал ветер, примчавшийся к концу стихии. Но главное — от картона пошла энергия, которая кружила самого Родиона Ивановича и которая должна была закружить зрителя.

Еще до начала письма он окрестил картину “Омовение” и теперь тщательно пытался вложить в нее именно этот смысл. Не могла, нет, не могла плесенная серость, которую он постоянно ощущал особенно в последние годы, заглушить могучую силу духа, неистово трепещущего в каждом лепестке, в каждом всплеске воды, в красочной ярости солнца, в сиянии неба. Во всем: и в солнце, и в свежести земли, и в бездонности неба, и в бесшабашно разгульном ветре — была та именно страсть, которую так ясно продемонстрировали ребятишки, те самые ребятишки, которые, возмужав, очень скоро займутся не только своим омовением, но — возрождением всей жизни без остатка.

Забыв о рыбалке, на которую так рвался, он писал “Омовение” уже на полотне и день, и два, и неделю: так хотелось достичь совершенства. Он знал, что совершенство невозможно, что за каждым совершенством следует новое совершенство, но ему беспредельно хотелось именно совершенства, хотя бы мига совершенства, так как оно и есть результат омовения и грядущего возрождения. Но миг не наступал.

Надо выйти из дому, вдохнуть от простора, чтобы в нем самом, в Родионе Ивановиче, появилась вера в обновление. С этой верой, как он думал, придут и силы, могучие силы, которые сами завершат начатое. Он помнил, что силы, о которых он мечтал, называются вдохновением, но суеверно боялся произносить это слово — как бы не упорхнула от него долгожданная радость.

Набережная была в квартале от дома. Он разместил мольберт прямо у парапета, чтобы боковым зрением постоянно видеть величественное движение реки. И река действительно помогла. Стали прорисовываться детали, которые проступали недавно только намеком и на которые Родион Иванович не обращал внимания. Теперь детали обрели свою значимую рельефность, и у картины появился свой, независимый ни от кого и ни от чего, буревой темперамент.

Родион Иванович так увлекся, что вздрогнул от сочного баритона за спиной:

— Здорово у вас выходит! — говорил старик, судя по орденским планкам на груди, лет восьмидесяти, но невероятно моложавый. — Вы душу мира распахнули. И мою душу открыли навстречу.

Старик опирался на длинную суковатую палку, которая, видимо, служила ему посохом, с интересом разглядывал полотно по-молодому острыми карими глазами.

— Действительно здорово! Продайте. — И просительно глянул на Родиона Ивановича. — Я, конечно, не сумею дать настоящую цену, но что-нибудь наскребу.

— Не могу, — признался Родион Иванович.

— Понимаю, — покивал старик. — Но у вас же есть этюды. Продайте.

Родион Иванович согласился, и старик записал его адрес.

И все-таки, несмотря на несколько упорных дней на пленере, “Омовение”, как думалось Родиону Ивановичу, осталось незаконченным. Но он еще вернется к нему, чтобы писать и писать, пока не почувствует изнеможения, пока не будут вскрыты все невостребованные глубины его души, пока он сам себе не скажет, что исчерпался полностью.

Родион Иванович бродил по знакомому городу, отыскивая то, что вновь всколыхнуло бы его сердце, как всколыхнул слепой ливень, как наполнили полнокровной жизнью ребятишки в шатких ливневых струях.

Разумеется, можно было писать исходящие кровавой тоской по гаснущему дню окна в вечерней заре, вечное обновление вод реки, отражающей бесконечно плывущие облака, в конце концов — сияющее белизной белье на веревках, но все это было бы лишь слабыми фрагментами замысла, который он вложил в ливень, повторением уже понятого и прочувствованного, а ему хотелось потрясения, и — только потрясения, которое он испытал тогда, во время внезапно наскочившей на город стихии и от ребятишек в лужах.

Ищи, говорил он себе. Ищи! Поиск и есть творчество, которое создает ту жизнь, где не только жратва и сон, но — вихревое движение, зовущее к совершенству. Ищи!