– Сергей Борисович, запуск российского газопровода «Сила Сибири» вызвал противоречивые оценки. Известный московский эксперт Михаил Крутихин вообще назвал эту трубу «исторической показухой» и подробно объяснил, почему никакой пользы от неё не будет. Просто, мол, путинские друзья «осваивают» ещё полтора десятка миллиардов долларов. А платит их российский бюджет. Труба никогда в жизни не окупится. Китайцам она, в общем, не нужна. Что вы на всё это скажете?

– «Мы развиваемся, а не только торгуем» – так можно одной фразой ответить всем критикам – лукавым или малограмотным – которые дружной стаей кинулись облаивать новость о только что запущенном в эксплуатацию магистральном газопроводе «Сила Сибири» (ГСС).

– «Мы развиваемся, а не только торгуем» – так можно одной фразой ответить всем критикам – лукавым или малограмотным – которые дружной стаей кинулись облаивать новость о только что запущенном в эксплуатацию магистральном газопроводе «Сила Сибири» (ГСС).

Да, суть обвинений от критиков именно такова: проект сверхдорогой и бессмысленный для страны, Китаю, дескать, наш газ не нужен, мы сработали в убыток, а перспектива ещё хуже – государство ждёт разорение. Весь смысл гигантской аферы – по версии оппонентов – украсть побольше на поставках и строительстве. Ну и потом, по ходу нашего неизбежного разорения, уворовывать всё, что удастся.

Сразу скажу: я не знаю, кто и сколько заработал в этом проекте на поставках и строительстве. Если что-то кому-то и перепало сверх нормы – пусть этим интересуются специально обученные люди. Их у нас год от года всё больше, пусть отрабатывают. А вот стратегия роста и развития – это моя родная сфера. Ею дальше и займёмся.

Мне придётся максимально коротко говорить об очень сложных вещах, порою я вынужденно буду сухим и скучным. Прошу прощения у любителей сетевых мифов и легенд. Надеюсь, что им, по крайней мере, понравится захватывающая геополитическая панорама.

Итак. В XXI веке центр мирового производственно-технологического и общеэкономического развития перемещается в Азию. Сюда же перемещается центр мирового производства и мирового потребления энергии. И, соответственно, центр мировой торговли базовыми энергоносителями. В том числе нефтью и главное – природным газом.

Природный газ уже стал ведущим энергоносителем XXI века, и его значение будет только возрастать. Вот вам картинка будущего в цифрах от Международного энергетического агентства. В период между 2018 и 2050 годами (пусть это будет наш контрольный период) глобальное потребление природного газа вырастет на 40 процентов, причём, в развивающихся странах – на 70 процентов. Доля этих стран в мировом потреблении газа вырастет с 51 до 61 процента – там отныне будет основной рынок мира!

Идем дальше в поисках цели. Львиная доля огромного роста потребления природного газа придётся на развивающуюся Азию. Чистый импорт природного газа в этот регион в контрольный период вырастет – внимание – в три раза. И главным образом – благодаря Китаю и Индии. Про Индию как-нибудь в следующий раз. А пока задержим наш пытливый взор на Китае.

В Поднебесной потребление природного газа к середине века – держитесь за стул – вырастет почти на 190 процентов, достигнув объёма более чем в 620 млрд. кубометров. Тем самым Китай даже в одиночку превзойдёт Европу, где годовое потребление газа также вырастет – примерно до 605 млрд. кубометров. Это всё, напомним, по оценке МЭА. А по подсчётам Института экономики и энергетики CNPC (китайского «Газпрома»), потребление газа в Китае уже в 2040 году приблизится к 700 млрд. кубометров (для сравнения: в 2018-м – 282 млрд кубометров, в 2019-м около 310 млрд кубометров). Перед нами просто океан спроса на полвека вперёд! Как можно утверждать обратное?

Важно помнить, что европейский рынок уже предельно освоен поставщиками, покрыт трубопроводами и терминалами СПГ, газовыми хабами и подземными хранилищами. Тут в острейшей конкуренции Россия уже контролирует и, вероятно, сможет удержать 37-40-процентную долю в европейском импорте газа.

Ничего подобного пока нет в Азии, где схватка за гигантский азиатский рынок только начинается. Сражение предстоит между тремя центрами силы в мировой газовой отрасли – Россия, Ближний Восток и США. И это не просто борьба за прибыли. Это во многом борьба за место среди лидеров развития в Евразии. Наши шансы пока лучшие именно благодаря преимуществу в умении использовать трубопроводы.

– То есть российские трубопроводы, ведущие на Запад, уже не так важны?

– Они, безусловно, важны. Но мы в Европе уперлись в два препятствия. Долю газового рынка ЕС выше 35-40 процентов импорта нам всё равно никто не даст увеличивать, и претендовать не надо, это выглядело бы провокационно. Предел достигнут. А вот по способам доставки перекос: слишком много поставляем в Европу по трубам. Из-за этого теряем гибкость в новых условиях: торговля на хабах и биржевое ценообразование. Надо изменить баланс: снизить поставки по трубам (за счёт украинского транзита) и увеличить поставки СПГ из Арктики.

Это, так сказать, тюнинг. А в целом в Европе нам надо работать в обороне – на удержание достигнутого. А наступать надо в Азии. Чтобы это лучше понять, давайте посмотрим более фундаментально на Россию, на её вызовы и планы.

Россия, остро нуждающаяся в технологическом и экономическом прорыве, не имеет серьёзных резервов для роста за счёт сотрудничества с Западом. Сам коллективный Запад, увязший в собственных противоречиях, но не желающий относиться к России уважительно и прагматически, предельно затрудняет нам сотрудничество с Европой и США. И толкает нас к большему упору на Азию. Где тоже не мёд, но нет хотя бы идеологических фантазий и санкционных извращений.

В нашем экономическом прорыве мы уже неизбежно делаем во многом решающую ставку на стремительное догоняющее освоение Сибири и Дальнего Востока. В этих макрорегионах нам предстоит в исторически короткий срок создать новую индустриальную базу, для которой нужна современная транспортная и энергетическая инфраструктура. И буквально любое производство и любое жильё в этих суровых местах нуждается в надёжном газоснабжении.

Для эпохальной задачи у нас вроде бы нашлись новые «Ермаки», управленцы адекватного масштаба. Мне нравится здоровая амбициозность вице-премьера Юрия Трутнева, отвечающего за Дальний Восток: «Мы понимаем, что у нас конкуренция не внутренняя, мы будем конкурировать не с Рязанью и не с Калугой. Мы будем конкурировать с Гонконгом, Сингапуром, Китаем, Японией, Кореей». Ему вторит и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, обещающий создать такие условия, при которых в регион переедут более 30 млн. россиян. Это покруче Столыпина, успевшего в начале ХХ века переселить за Урал «только» пять с лишним миллионов крестьян. Правильно, вот так и надо дерзать.

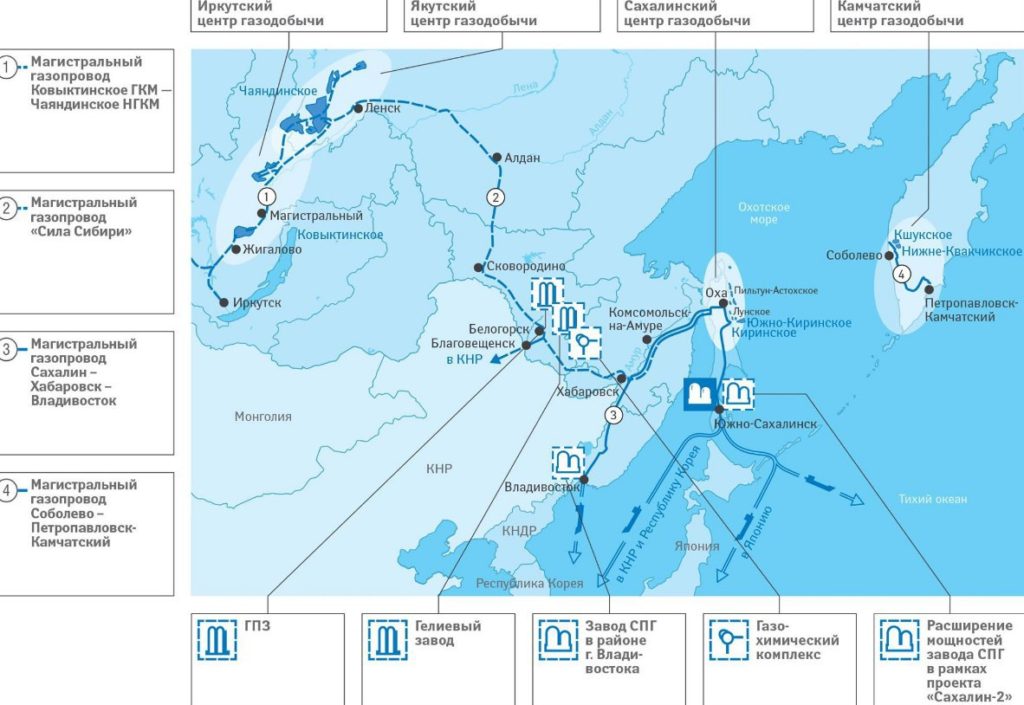

Только с таких стратегических позиций и надо оценивать значение газопровода «Сила Сибири». Это не отдельная труба в тайге. Это первая часть большой национальной газовой программы для всей Сибири и всего Дальнего Востока. Только посмотрите на карту. Основная часть трубы проходит от Якутии до Хабаровска по территории России. Рукав в Китай – только одно экспортное ответвление. Туда мы будем наращивать экспорт за пять лет до проектных 38 млрд. кубов в год.

Могли бы нарастить и раньше, но торопиться нельзя: газ-то отдаём пока что золотой. Сейчас Газпром вынужден поставлять Китаю жирный (неочищенный) газ, содержащий ценные фракции. Китай мечтал, чтобы так было всегда. Но так не будет. В России в районе Благовещенска на этой самой трубе активно достраивается уникальный Амурский газохимический комплекс с мощностью переработки 49 млрд. кубометров в год. Ввод первой очереди где-то в 2021 году.

Завод будет ежегодно извлекать из газа: гелия — до 60 млн кубометров; этана – около 2,5 млн тонн; пропана – около 1 млн тонн; бутана – около 500 тыс. тонн; пентан-гексана – около 200 тыс. тонн. А оставшийся очищенный от ценных примесей метан пойдёт на сжигание в Китай. Кстати, извлечение примесей существенно увеличивает рентабельность проекта.

ГСС позволяет осуществлять комплексное освоение двух мощнейших месторождений – Чаядинского и Ковыткинского. Там не только газ, там и нефть, и конденсат. Обустройство этих месторождений для работы на десятилетия тоже потребовало больших стартовых затрат.

Разумеется, в ходе освоения обоих газовых океанов должна осуществиться и полноценная газификация всего дальневосточного макрорегиона с упором на сложившиеся городские центры и новые индустриальные кластеры. Тут никаких отсрочек или «остаточных принципов» быть не может.

– Критики нового газопровода говорят, что Россия продаёт Китаю газ за копейки – иначе зачем бы скрывать цену, делать из неё тайну. И на этом наживаются конкретные российские чиновники.

– Да, по этому поводу тоже немало спекуляций. Участники долгосрочного контракта оправданно на раскрывают формулу цены. Но кое-что можно прикинуть. Саудовская госкомпания Aramco, чьи контрактные цены служат ориентиром для Азии, включая Китай, сейчас продает сжиженный газ по 655 долларов за тонну, что эквивалентно 470 долларам за тысячу кубометров. Российский трубопроводный газ обойдется Китаю в полтора-два раза дешевле.

По самой надёжной экспертной оценке, стартовая цена продажи газа по «Силе Сибири» будет близка к средней экспортной цене «Газпрома» — 230 долларов за тысячу кубометров. Это сегодня страшно выгодно Китаю и вполне устраивает Россию. Замечу, что в Китае слышны голоса недовольных тем, что CNPC якобы «переплачивает» Газпрому, согласившись на цену, существенно более высокую по сравнению с поставками из Туркменистана.

Важно: с октября 2019 года Китай полностью отказался от импорта СПГ из США и не собирается его возобновлять. Особенно после принятого в США только что закона, означающего грубое вмешательство в дела Гонконга и Китая. Освободившиеся от американцев объёмы импорта заместит Россия — и по трубе, и в виде СПГ. В Приморье строится комплекс по сжижению газа из этой же сибирской трубы, оттуда СПГ пойдёт в Японию и остальную Азию, включая Китай.

Газпром уже готовится строить ещё одну трубу в Китай – из района Горно-Алтайска через Монголию, по западному маршруту – прямо в район Пекина (см. карту). Дело в том, что в самом Китае утверждена программа кардинального оздоровления экологической обстановки в северных провинциях страны, в особенности в регионе Большого Пекина. В осенне-зимний период там зависает тяжелейший смог, порождённый сжиганием угля на тысячах ТЭС. Убрать смог можно только массовым переводом ТЭС на газ, что и будет сделано с помощью России.

В итоге РФ сможет получить львиную долю китайского газового рынка. К 2035 году поставки российского трубопроводного газа в Китай могут составить от 80 до 110 миллиардов кубометров. Что ещё важно: наш трубопроводный газ будет основой энергетической безопасности Китая. Поставки СПГ морскими газовозами могут быть перекрыты морской блокадой в случае обострения конфликта с Америкой. В такой ситуации «Сила Сибири» и её аналоги станут просто «трубами жизни» для Поднебесной.

Нельзя не сказать и о ещё одном важном следствии нашего сибирского газового наступления. Развивая поставки в Азию, Россия сможет убрать с европейского рынка нынешний «излишек» трубного газа, который пока вынуждает нас продолжать транзит через Украину. Перекинув 50-60 млрд. куб. м трубного газа с Запада на Восток, Газпром получит возможность радикально снизить (при необходимости до нуля) объём транзита в Европу через Украину. Компенсировать потребности Европы можно будет по южному и северному газотранспортным коридорам, а также с помощью российского СПГ, производство которого быстро растёт по соседству – в Арктике.

Следует подчеркнуть, что коммерческую эффективность стратегических инфраструктурных комплексов и программ нельзя оценивать с позиций бухгалтерской проектной окупаемости: сколько денег вложено – сколько от торговли выручено. Отдача от таких масштабных инвестиций всегда комплексная и кумулятивная.

Создавая инфраструктурную базу для азиатской части России, мы не только торгуем, мы, прежде всего, прорывно развиваемся. Мы создаём себе коридор развития, может быть, на век вперёд. Тут неуместно примитивно щёлкать счетами.

– Всё это здорово. Но я хорошо помню, с таким пафосом нам в своё время говорили о строительстве Байкало-Амурской магистрали. Сколько там было энтузиазма, сколько денег всадили в этот БАМ! Но потом оказалось, что он не очень-то и нужен. А ещё раньше строили мост на Сахалин. Тоже с боем и громом. Потом умер Сталин – и стройку заморозили навсегда. В общем, если по факту, без пропаганды, предшественники у «Силы Сибири» так себе. И нет никаких гарантий, что в этот раз будет иначе.

– БАМ – удачная иллюстрация, спасибо за неё. Это классический пример «великой стройки социализма», когда для власти важны были в основном массовый энтузиазм и проектный гигантизм. Серьёзная геоэкономическая стратегия была отодвинута, считалась «служанкой» большой политики. БАМ тогда (в 1970-е годы) был ненужным дублёром Транссиба и имел в лучшем случае оборонное значение, отодвигая военные перевозки от китайской границы на случай конфликта.

А большой смысл БАМ получал только как часть комплексной программы освоения огромных природных богатств Сибири и Дальнего Востока. Вдоль трассы должны были по идее возникнуть от 9 до 11 огромных территориально-производственных комплексов (ТПК). Каждый комплекс связывала с БАМом специальная ветка. До всего этого у КПСС не дошли руки и не хватило денег. Не вовремя занялись Афганистаном.

Сейчас, кстати, у нас появится возможность вернуться к этим полузабытым ТПК (уголь, медь, полиметаллы), ибо для их развития только теперь появится необходимая энергетическая база. Газовые ТЭС снабдят электроэнергией и производство, и прославленную в песнях комсомольскую дорогу, которая электрифицирована едва на 25 процентов. Перевозки по ней станут, наконец, рентабельными. Вывод: нельзя ни отставать от времени, ни опережать его безосновательно и прожектёрски.

«Сила Сибири» и все её плановые продолжения обеспечат нам долгосрочное развитие макрорегионов Сибири и Дальнего Востока, получение и удержание доминирующих позиций на самых перспективных рынках Азии, участие во всех крупнейших проектах Большой Евразии как минимум в качестве поставщика энергоресурсов.

Всё это – открывшаяся и вполне реальная перспектива. Простор для наступления в Азию широким фронтом. Нам теперь надо оказаться на высоте управленчески – и на уровне стратегического планирования, и на земле, где понадобятся тысячи талантливых и мотивированных исполнителей.

– Сергей Борисович, возьмётесь напоследок объяснить – как это у вас, у экспертов, выходит? Вот вы нарисовали довольно убедительную для неспециалистов картину. Но ведь и Михаил Крутихин, извините, не с улицы человек. Он уважаемый аналитик в нефтегазовой сфере. Как же могут так разительно не совпадать ваши с ним оценки и прогнозы?

— Тут нет никаких заговоров или войн экспертов. Рыночный эксперт строит анализ, исходя из интересов типовой частной корпорации. Сколько будет ей стоить вход на рынок, как велики затраты на создание технических сооружений, каковы риски, ценовые тренды, как быстро окупятся инвестиции с должной денежной прибылью. Для частной компании «Сила Сибири», взятая в отдельности, была бы неподъёмным и слишком рискованным проектом с сомнительной окупаемостью.

Всё меняется, если «Сила Сибири» становится первым звеном в комплексной программе освоения природных богатств Сибири и Дальнего Востока. Если это проект не просто торговый, а геостратегический. Осуществляемый как долгосрочное государственно-частное партнёрство. Тогда затраты оплачиваются не только прямой денежной выручкой, а главным образом развитием своих территорий, созданием торговых коридоров, освоением зарубежных рынков.

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.